|

Reiki:

L'Incontro tra Oriente ed Occidente

MEDICINA OCCIDENTALE |

Reiki: L'Incontro tra Oriente ed Occidente3 LA MEDICINA OCCIDENTALEIl corpo dell'uomo è da sempre oggetto di studio, sia dal punto di vista strutturale, anatomia, sia dal punto di vista funzionale, fisiologia. Gli studi e le ricerche, le indagini, le sperimentazioni e la relativa riflessione sul corpo umano hanno sempre coinvolto, in epoche e società diverse, problematiche molto complesse.

3.1 Il Cammino dell'UmanitàL'evoluzione del corpo umano, durante i secoli e i millenni del quaternario, è scritta sui documenti fossili, ricordi dell'uomo che fu: teschi, femori, interi scheletri, che essendo schiettamente umani, indicano come l'attuale forma del corpo sia il risultato di un lentissimo processo di sviluppo. La storia dell'Umanità non è solamente un elenco di guerre, di lotte, di disperate rivolte, di emigrazioni, di vittorie e sconfitte, ma è pure la storia culturale, sociale ed etica dell'uomo. Dalle primitive credenze magiche, agli elaborati sistemi morali della filosofia, dall'arte imitativa all'arte concettuale che tende al superamento delle forme; dagli amuleti e dai feticci ai riti sublimi delle religioni moderne: quale meraviglioso cammino ha percorso l'Umanità! Ai primordi della storia, l'uomo è legato alle condizioni dell'ambiente

fisico e biologico, il clima ne determina il modo di vivere. Nelle culture

primitive la cura del corpo era affidata a maghi e stregoni che, con

riti magici o sacrali, sarebbero stati in grado di portare la guarigione.

I primi documenti scritti relativi a queste pratiche risalgono alle

culture Babilonese ed Egizia, tra il III ed il II millennio a.C. L'attività medica appare, in queste culture, come una funzione sacerdotale, intrecciata con credenze religiose e pratiche magiche ed in rapporto alla convinzione che la maggior parte delle malattie abbia origine divina. Esisteva quindi una medicina a sfondo religioso, dove sacerdoti e maghi operavano guarigioni con riti propiziatori, magie, pozioni, fatture con dimensioni soprannaturali. La loro attività si svolgeva sia nelle campagne che nelle città. In molte culture antiche, specialmente in Oriente, in Africa e nell'America

pre-colombiana, la medicina era praticata dagli sciamani, che continuano

ad operare ancora oggi presso alcuni popoli non industrializzati. La medicina dei popoli primitivi viventi oggi è essenzialmente demonistica, supportata dalle azioni medicamentose di vegetali e minerali. Essa vive, non solo presso le popolazioni tribali, ma si diffonde anche nei nostri popoli, con pratiche meramente superstiziose. Nella concezione della medicina dei primitivi, l'uomo può peccare contro le divinità ed esserne cosciente o no: può essere impuro per ragioni non inerenti alla sua volontà e può essere vittima di malignità di uomini e di dei. La malattia può essere causata da qualche divinità irata per essere stata offesa. Il peccato può aver offeso uno stregone o qualche suo protetto e anche questo può generare malattia. Lo stregone può produrre la malattia del suo rivale in moltissimi modi, basati in gran parte su concetti di magia simpatica. Tale pratica fu già in uso presso i Babilonesi e gli Egiziani, e vive ancora nel popolino. La base principale della patologia dei primitivi è il demonismo e la maggior parte delle malattie provengono da esseri invisibili, extranaturali, dotati di malignità verso l'uomo. Nella difesa contro il male, si distinguono una profilassi e una terapia propriamente detta. La profilassi consiste nell'evitare i tabù o nel ricorrere a purificazioni: la più comune è fatta con l'acqua. Anche l'uso degli amuleti aveva la funzione di proteggere dal male. Essi possono essere naturali o artificiali, con svariate forme e sostanze, per fabbricarli occorrono riti e cerimonie particolari. Esistevano anche le profilassi collettive che consistono in cerimonie dirette da stregoni allo scopo di cacciare i demoni dal villaggio, incutendogli paura, facendoli soffrire, allettandoli con promesse o ingannandoli. Tale sistema ha dato origine alle maschere e alle "danze dei diavoli", che assumono valori e significati differenti. Si può far soffrire il demonio, provocando la sofferenza nel malato, infliggendogli ferite, irritazioni, percosse, digiuni affinché "lo spirito" se ne vada. Vi è poi il concetto dell'espiazione, che si compie mediante offerte e sacrifici di animali o uomini. In questo caso si trasferiscono tutte le colpe del malato, o di una tribù colpita da epidemia, in un oggetto, animale o persona, che funge da capro espiatorio. La terapia medicamentosa comprendeva l'uso di piante e minerali. I medici magi osservano gli astri, i fenomeni naturali, le viscere degli animali, essi conoscevano per esperienza le virtù delle piante ed i relativi rimedi. Vi sono anche tentativi di terapia razionale come il salasso, la scarificazione che era l'incisione superficiale nella pelle praticata a scopo diagnostico e terapeutico. Si può affermare che tutte le metodologie primitive erano essenzialmente basate sul principio magico-religioso. All'inizio, l'empirismo medico fu soprattutto una nuova forma di culto.

Così operando, il medico-stergone ebbe a disposizione scongiuri,

fatture e pozioni composte con erbe, fiori e radici credute sacre. Quando

fu in grado di considerare tali ausili come semplici agenti naturali,

ebbe inizio il primo distacco tra scienza e credenze, che doveva culminare

con la Scuola di Kos. Fu questo il percorso compiuto dalla prima medicina:

esso coincide con la stessa evoluzione del pensiero, poiché la

nostra scienza è nata con l'uomo. 3.1.1 Medicina GrecaLa presenza di medici laici, attivi presso i palazzi dei signori, nelle

città e nelle campagne è testimoniata fin dai tempi di

Omero. La medicina, dunque, è un'arte esercitata da uomini colti ed esperti, che ad essa si dedicavano e per tale opera erano remunerati. Le guarigioni ottenute venivano iscritte dai pazienti grati su delle tavolette, molte delle quali sono state ritrovate. E' verso il VI sec a.C. che ha inizio nelle prime scuole filosofiche la medicina scientifica. Sotto l'azione delle scuole filosofiche, sorgono, nell'Italia meridionale ed in tutto il Mediterraneo, importanti scuole mediche tra cui le più celebri furono quelle di Cnido e di Kos.

|

|

Il Giuramento d'Ippocrate scritto in forma di croce(da un manoscritto della biblioteca Vaticana, sec. XIII) |

Fra gli scritti etici del Corpus Hippocraticum, va citato il Giuramento, che veniva pronunciato dai medici della Scuola quando iniziavano l'esercizio professionale ed è utilizzato ancora oggi. Con il Giuramento, il medico si impegnava ad astenersi da ogni atto dannoso al malato, dalle pratiche abortive, dal veneficio, e prometteva solennemente di mantenere il segreto professionale e di considerare sacra la sua arte.

Fra i libri più studiati e diffusi, quello degli Aforismi

fu considerato per due millenni il Testo Classico della medicina.

Si considerava doveroso esaminare il malato molto attentamente, tenendo

conto dell'aspetto esterno, della respirazione, del sudore, delle scariche,

dell'urina e della temperatura. Già allora era usata l'ascoltazione,

poi dimenticata per secoli e che tornò in uso agli inizi dell'Ottocento.

La concezione della Medicina ippocratica nasce dalla medicina babilonese

e da quella egiziana; ha un indirizzo cosmico ed unitario, secondo il

quale la natura individuale possiede i caratteri e le funzioni di energia

vitale, suprema regolatrice dell'armonia necessaria alla vita.

Nel campo della patologia, la Scuola ippocratica è la fondatrice

della

dottrina costituzionale, secondo la quale l'organismo costituisce un'unità

e non una somma di organi.

E' questa la Scuola che afferma per prima l'azione dell'ambiente sull'individuo, sull'origine delle malattie e l'importanza dell'ereditarietà, enunciando il concetto dell'adattabilità dell'individuo all'ambiente.

Dottrina fondamentale della Scuola è quella della patologia umorale, secondo la quale, quattro umori cardinali: sangue, flemma, bile gialla e bile nera formano gli elementi del corpo umano e della vita. Le funzioni normali o patologiche, il benessere o la malattia, corrispondono ad una situazione di perfetto equilibrio o di squilibrio degli umori.

Ippocrate |

Il temperamento dell'individuo: sanguigno, flemmatico, bilioso, atrabiliare dipende dalla varia miscela degli umori. La scuola ippocratica attribuisce la massima importanza alla forza sanatrice della natura, affermando che, nell'organismo, è insita la tendenza alla guarigione e che il decorso della malattia rappresenta i tentativi dell'organismo di riparare con le proprie forze le lesioni.

Il corpo ha in sé i mezzi della guarigione: la Natura è considerata il medico delle malattie, ed occorre seguirne gli insegnamenti. Tutta la Dottrina Ippocratica è essenzialmente biologica: la medicina per Ippocrate è intesa come scienza ed arte a un tempo, il cui unico scopo era lenire le sofferenze del malato. La medicina ippocratica prende le distanze da quella sacerdotale e magica e trova il fondamento nel ragionamento, nell'esperienza e nella comprensione delle manifestazioni della vita umana.

In tutte le Scuole mediche europee, gli Aforismi costituirono

il testo più importante e di riferimento. Nell'attuale indirizzo

della medicina scientifica vi è un manifesto ritorno alla concezione

ippocratica e particolarmente alla patologia umorale, alla dottrina

costituzionale ed al concetto della forza guaritrice della Natura.

3.1.1.2 Aristotele

Nella seconda metà del IV secolo a.C., il prestigio sociale e culturale dei "tecnici", tra i quali i medici, ha una rapida involuzione. Nel campo del sapere biologico, le maggiori novità vengono da Aristotele e dalla sua Scuola, il Liceo. In questo ambiente nascono la zoologia e l'anatomo-fisiologia comparata.

Aristotele e Platone |

Tra il 350 e il 330 a.C. Aristotele e i suoi discepoli accumulano un

grande patrimonio di conoscenze biologiche, che consentiranno, all'inizio

del secolo III d.C., nell'ambiente del Museo di Alessandria, la trasformazione

del vecchio sapere medico in una vera e propria scienza biologica. La

biologia alessandrina del III secolo d.C. dà origine alla scuola

di medicina, denominata "Dogmatica" cioè razionale,

in cui l'anatomia e la fisiologia sono il fondamento necessario della

medicina. Ai Dogmatici si contrappongono altre due scuole di medicina:

Empirica e Metodica.

Quella "Empirica" è legata al pensiero scettico, sostiene

che una buona terapia si basa sull'osservazione ripetuta delle reazioni

dei pazienti ai diversi farmaci. Quella dei "Metodici" è,

invece, legata al materialismo epicureo, secondo la quale l'organismo

è formato da una materia atomica che può presentare due

stadi patologici, dai quali dipendono tutte le malattie: l'eccesso di

compressione (costipazione) degli atomi, o l'eccesso di rarefazione

(rilasciamento). Qualsiasi malattia può essere curata ristabilendo,

con esercizi e farmaci, l'equilibrio tra i due stadi. Il dogmatico Galeno

di Pergamo polemizza con Empirici e Metodici sostenendo nuove tesi.

3.1.1.3 Galeno

Claudio Galeno, figlio di un matematico ed architetto,

nacque a Pergamo, città della Magna Grecia, attuale Bergama,

Turchia Occidentale, nel 130 d.C. Compì studi filosofici e si

dedicò alla medicina, approfondendone lo studio a Smirne, Corinto

ed Alessandria, dove conobbe indirizzi e maestri diversi. Con sorprendente

carriera professionale, da medico dei gladiatori in Pergamo, divenne

medico di Marco Aurelio e dei suoi successori.

Tranne un soggiorno in patria di tre anni e la partecipazione alla guerra

contro i Marcomanni, rimase a Roma presso la Corte Imperiale per circa

40 anni e, probabilmente, fino alla morte (200 d.C.).

Pur conservando tecniche e concezioni tradizionali, come la teoria ippocratica

dei quattro umori, egli innovò notevolmente l'impostazione della

diagnosi, della prognosi e della terapia, non più generica, ma

specifica degli organi malati, dando così inizio alla tipica

specializzazione della medicina occidentale. Le teorie di Galeno dominarono

incontrastate attraverso i secoli, fino al Rinascimento.

Il suo influsso, che aveva dato origine ad un metodo basato sulla equilibrata

concezione della medicina come arte e come scienza (galenismo), poggiava

su di un gran numero di scritti, di studi e di osservazioni molto precise.

Galeno si considerò un filosofo, dal momento che la medicina

non solo insegnava a conoscere il mondo naturale, ma, nel suo esercizio,

consentiva, a chi la praticava di mettere in atto le migliori qualità

morali.

Si interessò particolarmente alla logica scientifica, sviluppando

le teorie di Aristotele e degli Stoici, in modo da dare alla medicina

un più pertinente criterio espositivo e razionale.

Era ben consapevole che la mera esperienza e la pura osservazione non

bastavano alla comprensione delle attività del corpo umano e

delle relative condizioni di salute o di malattia. La logica e l'analogia

aiutavano a colmare le lacune lasciate dai dati dell'esperienza, ma

l'integrazione delle une e degli altri erano essenziali per una prassi

professionale corretta.

La Medicina Galenica può essere descritta come una fusione di nozioni sensoriali Ippocratiche, di logica Aristotelica e antropologia Platonica. E' da Platone che Galeno derivò la teoria di un nesso tra corpo ed anima. Pensava che nel Timeo Platone avesse dimostrato la stretta relazione tra corpo ed anima e di come i cambiamenti fisici del primo influissero sulla seconda.

Galeno ritenne che l'anatomia fosse il mezzo primario ed indispensabile per la conoscenza del corpo. Sostenne che l'ambito del sapere medico non potesse arrestarsi alle strutture anatomiche osservabili (organi interni, tessuti…), ma dovesse risalire fino agli elementi primari costituenti i corpi: aria, fuoco acqua, terra con le rispettive qualità cioè freddo, caldo, fluido, solido.

|

|

Il corpo è così costituito da quattro elementi, la cui componente dà luogo ai diversi "temperamenti"; derivati dalla tradizione ippocratica: sangue, flegma, bile gialla o nera. Così un temperamento caldo e umido sarà sanguigno, uno freddo e umido "flemmatico", uno caldo e secco "collerico", uno freddo e secco "melancolico". Ogni temperamento ha un proprio quadro patologico.

Gli elementi formano i tessuti che compongono gli organi. Sulla base del finalismo che governa la natura, ogni organo possiede una sua "facoltà naturale" che ne spiega la funzione specifica e che può essere attrattiva, trasformativa o espulsiva. In tutti i processi fisiologici, gioca un ruolo centrale il calore innato, che ha sede nel cuore e che è coinvolto tanto nella digestione quanto nella riproduzione.

Sul piano anatomo-fisiologico, il corpo vivente appare come una macchina perfetta, a struttura elastico-fluida, composta di organi che la natura ha organizzato in modo da assicurarne l'armonica collaborazione, per salvaguardare l'ordinata funzionalità dell'insieme.

La terapia era concepita come ripristino dell'equilibrio degli umori e venivano messe in rilievo soprattutto le alterazioni dei singoli organi. Galeno evidenziò l'importanza di modificare la terapia a seconda dei singoli casi e di prestare attenzione a tutti i fattori esterni che avrebbero potuto incidere sul risultato finale.

Morì sotto l'impero di Commodo e tuttavia la sua opera sopravvisse

rappresentando, per molti secoli, uno dei più grandi lasciti

dell'Antichità Classica circa il Sapere Sulla Natura Vivente.

L'Ars medica, il trattato che compendia le regole terapeutiche

galeniche, fu testo fondamentale della professione medica fino al Seicento.

3.1.2 Medicina Medievale e Rinascimentale

Nell'Alto Medioevo la medicina è largamente condizionata dall'ideologia religiosa cristiana e dalle istituzioni che la esprimono. La valorizzazione dell'infirmitas, la preminenza della salvezza dell'anima sulla salute del corpo, la fede in interventi miracolistici sul corpo malato, gli imperativi della carità verso poveri e malati sono elementi che rendono difficile una legittimazione autonoma dei caratteri e contenuti del sapere medico.

Peraltro, l'obbligo morale del soccorso, la necessità per gli Istituti Monastici di padroneggiare l'apparato dottrinario e la pratica terapeutica, favoriscono la conservazione di testi classici e l'affermarsi di esperti, dediti alla cura dei malati.

In questa prima fase, fino ai secoli XI e XII, si sovrappongono tecniche

curative di tipo magico-popolare e rituali terapeutico-religiosi. Nell'alto

medioevo la Medicina trova anche centri di studio e addestramento laici:

a Ravenna, a Montpellier e soprattutto nella scuola di Salerno dove

il medico si forma secondo curricola precisi e mirati.

La Scuola Salernitana si presenta come punto d'incontro di diverse culture,

produceva manuali di diagnostica, terapeutica, di dietetica e di deontologia

professionale. Tra il XII e il XIII secolo, si moltiplicano i centri

di traduzione che consentiranno la divulgazione del Sapere Scientifico

delle Opere Ippocratiche, Galeniche, e biologiche di Aristotele.

Il divieto per gli uomini di Chiesa di studiare e praticare la medicina determina la laicizzazione della professione. Per quanto riguarda lo sviluppo delle singole discipline, l'anatomia e la fisiologia restano legate alle teorie galeniche. Si effettuano nuove osservazioni cliniche, come le osservazioni degli Arabi sulle febbri epidemiche e le affezioni oftalmiche, e quelle dei Latini sulle forme di catarrhum nelle varie manifestazioni.

Si consolida, in seguito, il rapporto organico tra medicina e astrologia:

spesso le competenze medico-astrologiche si uniscono alla formulazione

di consilia personalizzati soprattutto per clienti di riguardo

e cittadini eminenti. Molti medici, in quest'epoca, sono anche alchimisti,

o comunque studiosi dei processi di distillazione, attenti alle proprietà

terapeutiche delle acque e dei bagni, dei veleni, degli antidoti e degli

elisir.

3.1.3 Medicina dal 1500 al 1700

Galileo |

I secoli XVI e XVII sono legati al grande sviluppo dei molteplici aspetti della cultura umana. La civiltà tecnica e scientifica compie un progresso senza precedenti. E' questa l'età dei grandi viaggi di esplorazione per mare e della scoperta di Nuovi Continenti. In cosmologia, è l'età della rivoluzione copernicana, del telescopio di Galileo, delle spinte innovatrici di Cartesio, di Spinoza, di Leibniz e di Newton.

Le due figure più significative di questo periodo della medicina sono A. Vesalio, fondatore dell'anatomia moderna e W. Harvey, a cui si deve la scoperta della circolazione sanguigna (1628). Vesalio, sul piano metodologico, ha meriti incommensurabili. Compì personalmente le dissezioni ed illustrò, nel suo De humani corporis fabbrica, il corpo con numerose tavole e disegni originali, perfettamente aderenti alla realtà.

Con Harvey nasce la fisiologia moderna e la relativa medicina scientifica.

Nel 1667 J. Denis sperimenta per la prima volta la trasfusione del sangue

sia nell'animale che nell'uomo. R.Lower riconosce i mutamenti che il

sangue venoso subisce nel polmone, "arterializzandosi". Nonostante

i numerosi progressi, verso la fine del secolo, nasce un movimento di

insoddisfazione riguardo alla medicina scientifica. Ci si avvia, così

verso l'empirismo neoippocratico di Th. Sydenham, che

riafferma le teorie degli umori e la vis medicatrix naturae (la

forza medicamentosa della Natura).

3.1.4 Medicina dal 1700 al 1850

La medicina del sec. XVIII è dominata da due diversi atteggiamenti: Empirismo e Razionalismo. L'uno pone l'accento sull'osservazione e l'esperimento, sulla descrizione e "raccolta dei fatti". L'altro dà una preminente importanza alla ragione ed alle deduzioni logiche, alla teoria ed alla spiegazione dei fenomeni. Intorno al 1740, si avverte l'influenza dei Filosofi Illuministi, in particolare di E.D. de Condillac e di D. Diderot, ed in seguito la biologia acquista un importante carattere sperimentale.

La medicina del Settecento è influenzata dall'opera di C. Linneo e di G. Buffon, che descrivono e classificano le piante e gli animali, stimolando in medicina un analogo interesse per la nosologia . Intorno alla metà del secolo, si diffonde il pensiero filosofico di J.O. de La Mettrie, che porterà alle estreme conseguenze il meccanicismo cartesiano, sostenendo che la mente dell'uomo è soggetta a leggi meccaniche e quindi l'uomo è, nella sua totalità, una macchina.

Durante la seconda metà del secolo, si costruiscono numerosi ospedali e si affrontano su nuove basi i problemi psichiatrici. Agli studi biologici danno un apporto fondamentale la fisica e la tecnologia, che mettono a punto microscopi dotati di maggiore potere di risoluzione. Il campo di indagine si concentra sulle singole cellule. A questa trasformazione, di cui è protagonista R. Virchow, danno fondamento teorico M.J. Schleiden e Th. Schwann con la teoria cellulare, che considera la malattia un effetto delle alterazioni locali delle cellule.

La chimica si interessa sempre più ai fenomeni biologici; nasce

la "chimica animale", ossia la biochimica. Con particolari

studi del sangue e dell'urina, si favorisce il progresso della farmacologia.

Verso la fine del XIX secolo viene affermandosi la nascita della medicina

moderna.

3.1.5 Medicina dopo il 1850

Nella seconda metà dell'Ottocento, la medicina realizza la più grande rivoluzione teorica e tecnica della sua storia, scoprendo nei microrganismi gli agenti delle malattie infettive.

In Francia, C. Bernard eseguì importanti ricerche sperimentali sugli animali. L'organismo era studiato come una macchina fisico-chimica, ma poco si poteva comprendere delle malattie e delle relative cure. La medicina popolare continuava ad operare nelle campagne ed anche nelle grandi città prosperavano guaritori, venditori di panacee o di farmaci provvidenziali.

La medicina ufficiale acquistò maggior credito negli ultimi decenni dell'Ottocento, grazie ai rivoluzionari risultati ottenuti dalla microbiologia, che consentì interventi efficaci sulle malattie. Biologi e medici, fedeli all'approccio riduzionistico, rivolsero la loro attenzione a entità più piccole.

Louis Pasteur iniziò lo studio dei microrganismi, che ha occupato i ricercatori biomedici da allora fino ad oggi. Pasteur dimostrò l'esistenza di una correlazione fra batteri e malattia, importante per la diagnosi e le cure.

Robert Koch |

Bernard, invece, concentrò i suoi studi su fattori ambientali, esterni ed interni, ed arrivò alla concezione della malattia come risultante di una perdita di equilibrio interno dovuta, spesso, al concorso di una varietà di fattori.

Il concetto di eziologia specifica fu formulato dal medico Robert Koch, che affermava essere il microbo la causa specifica della malattia. Il concetto che una malattia fosse causata da un fattore singolo era in perfetto accordo con la concezione cartesiana degli gli esseri viventi come macchine, i cui guasti potevano essere ricondotti al cattivo funzionamento di un singolo meccanismo.

Pasteur sapeva benissimo che ogni organismo umano funge da ospite per una moltitudine di batteri, e sottolineò che questi possono causare danno solo se il corpo è indebolito.

Louis Pasteur |

Suggerì inoltre che, sul permanere della malattia, influiscono gli stati mentali: "Spesso accade che la condizione del paziente, la sua debolezza, il suo atteggiamento mentale, formino solo una barriera insufficiente contro l'invasione di quei corpuscoli infinitamente piccoli". Il fondatore della microbiologia ebbe un'ampia visione della malattia, tale da anticipare intuitivamente approcci psicosomatici alla terapia che sono stati sviluppati solo di recente.

Nel XX secolo si conseguirono risultati molto importanti, che evidenziarono problemi metodologici di tipo riduzionistico, rivelati in particolari studi. La medicina del XX secolo è caratterizzata dal progresso della biologia molecolare, che ha consolidato la concezione dell'attuale forma di pensiero della medicina contemporanea.

Nell'intera Storia della Scienza Occidentale, lo sviluppo della biologia è andato di pari passo con quello della medicina. E' quindi naturale che la visione meccanicistica della vita abbia dominato gli atteggiamenti dei medici nei confronti della salute e della malattia.

Si può pensare che la visione meccanicistica della vita abbia dominato gli studi ed i comportamenti dei medici. L'influenza del razionalismo sul pensiero medico ha avuto molta importanza negli studi della medicina contemporanea.

Medicina, particolare 1900 Klimt |

3.2 Il Corpo e la Mente

3.2.1 Psichiatria e Psicologia

I problemi comportamentali e relazionali, attualmente, sono studiati e trattati dagli psichiatri . I meccanismi biologici sono concepiti come la base della vita, gli eventi mentali come manifestazioni della sfera psichica.

I problemi e le manifestazioni in ambito psichico vengono studiati con il modello biologico. Anziché tentare di capire le dimensioni psicologiche della malattia mentale, gli psichiatri cercano di trovare cause organiche per i più svariati disturbi psichici. L'approccio psicologico si rivelò fondamentale per la concezione della Psichiatria dinamica e per la relativa Psicoterapia.

|

La psichiatria classica, ispirata al grande fondatore della nosografia psichiatrica, E. Kraepelin, studiò la malattia mentale come malattia somatica, che presenta quindi manifestazioni e sintomi soprattutto corporei. Tale modello è oggi più che mai vivo nella psichiatria accademica, che non è solita accogliere l'intuizione di J. M. Charcot, il quale aveva ipotizzato l'effetto somatico del pensiero.

Charcot lavorò alla Salpetriere, la più importante Scuola Europea post-universitaria di psichiatria, centro di formazione dei grandi psichiatri dell'Ottocento-Novecento: J. Babinskj, A. Binet, P. Janet e molti altri; lo stesso Freud, padre delle teorie psicanalitiche, ne subì l'influenza.

Sigmund Freud |

A Parigi, Freud ebbe le prime intuizioni che gli permisero di sviluppare la teoria sull'isteria.

Il modello freudiano dell'isteria di conversione è il caposaldo

di una nuova e più complessa concezione del corpo.

Il corpo parla attraverso i sintomi, che non sono consequenziali ad

una lesione del sistema nervoso centrale; il corpo diviene soggetto

parlante con un linguaggio di simboli, che rinviano a rappresentazioni

rimosse. I sintomi, dunque, non sono altro che simboli, mediante i quali

il corpo comunica i vissuti interiori.

Dalla Psichiatria, che ha per oggetto lo studio clinico e la terapia delle malattie mentali, nasce la Psicologia, che approfondisce gli studi sul funzionamento dei meccanismi mentali e affettivi dell'uomo. I primi studiosi di psicologia adottarono la divisione tra "res cogitans" e "res extensa", che rese difficile la comprensione della dinamiche mentali e delle interazioni tra mente e corpo. Due furono le principali correnti di pensiero.

Gli Strutturalisti studiarono la mente attraverso l'introspezione e tentarono di analizzare la coscienza nei suoi elementi base; i Behavioristi concentrarono i loro studi sul comportamento.

Nel frattempo, Freud mise in atto la teoria della libera associazione di idee, che è il fondamento della Psicanalisi. Così, nei primi decenni del XX secolo, le principali correnti del Pensiero Psicologico erano fondate sia sul paradigma cartesiano, sia su concetti newtoniani della realtà. Si ritiene che la psicologia come Scienza risalga all'Ottocento e le sue radici storiche risalgono alle filosofie dell'Antichità greca.

Gli sviluppi recenti nella ricerca sulla Coscienza, sulla Psicoterapia e sulla Psicologia transpersonale hanno rivelato l'interesse per sistemi di pensiero orientali e particolarmente per le teorie indiane, che presentano possibili varianti di approccio allo studio della persona umana.

La cultura indiana e altre culture orientali hanno sviluppato tradizioni spirituali basate su esperienze mistiche e hanno sviluppato modelli estremamente raffinati di Coscienza, in accordo con gli sviluppi scientifici recenti.

Così, tradizioni come il Vedenta, lo yoga, il buddismo

e il taoismo assomigliano più a psicoterapie che a religioni

e filosofie, e non sorprende che alcuni psicoterapeuti occidentali abbiano

mostrato un notevole interesse per il misticismo orientale.

L'antica psicologia filosofica occidentale oscilla tra visioni idealistiche

e materialiste dell'anima.

Socrate |

Fra i Presocratici, Empedocle insegnò la teoria materialistica della psiche, secondo la quale pensiero e percezione dipendevano per intero da mutamenti corporei. Pitagora espose, invece, concezioni fortemente mistiche, fra cui la dottrina della trasmigrazione delle anime. Socrate introdusse nella filosofia greca un nuovo concetto di anima, descritta precedentemente o come una forza vitale, il "soffio della vita" o come un principio trascendente in senso mistico. Socrate usò la parola psiche nel senso in cui la usa la psicologia moderna, come sede dell'intelligenza e del carattere.

Platone fu il primo ad occuparsi esplicitamente del problema della Coscienza. L'idea di corpo, come prigione o tomba dell'anima, ha un posto centrale in alcuni suoi dialoghi, come il Gorgia, il Cratilo, e specialmente il Fedone. Per Platone il corpo appartiene alla classe delle cose mutevoli e sensibili, mentre l'anima fa parte del mondo delle cose immutabili e intelligibili.

L'anima presiede alle funzioni del corpo e ne armonizza gli elementi; al tempo stesso il corpo disturba l'anima e, con i suoi bisogni, desideri e passioni, la rende in un certo senso sua schiava, distogliendola dal filosofare, impedendole di attingere la verità e la saggezza.

Nasce così il Mito della caduta dell'anima nel corpo considerato come una prigione. Questa immagine la si ritrova nel Fedro, in cui l'Anima è raffigurata come un Auriga che guida due cavalli: uno rappresenta le passioni corporee e l'altro le emozioni superiori. Questa metafora racchiude gli approcci biologico e spirituale alla coscienza, che hanno influenzato per lungo tempo la Scienza occidentale e che hanno reso difficile la comprensione dell'unicità dell'uomo nel suo armonioso divenire.

Una diversa impostazione del rapporto funzionale del corpo rispetto

all'anima fu formulato da Aristotele.

Aristotele, nel De anima, concepì il corpo come una sostanza

composta di materia e di forma, di potenzialità e attualità.

La materia e la potenzialità sono identificate con il corpo propriamente

detto, la forma e l'attualità con l'anima. Nella sua concezione,

il corpo e l'anima non sono due sostanze separate, ma elementi inseparabili

di un'unica sostanza.

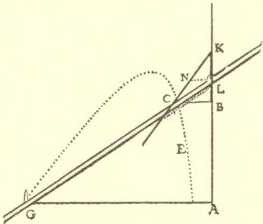

Assi cartesiani |

Nel Seicento il "problema" dell'anima e del corpo divenne sempre più importante. Lo ritroviamo nel pensiero di Cartesio, che elabora la teoria in cui il corpo e l'anima sono sostanze di natura fondamentalmente diversa: il corpo è sostanza dotata di estensione, ma priva di pensiero (res extensa), l'anima è una sostanza pesante, priva di estensione (res cogitans). Cartesio concepì il corpo come una macchina dotata di movimento. Tale movimento dipende dai meccanismi che lo compongono e per i quali è stato progettato.

L'anima è libera o immortale, si identifica con la coscienza, può influire sul corpo, interagendo con esso attraverso la ghiandola pineale. Le emozioni umane vengano viste come una combinazione di sei "passioni" elementari di struttura meccanicistica.

La chiarezza dei concetti, che svolse un ruolo importante nella filosofia

e nella scienza di Cartesio, non poteva derivare dall'operare

confuso dei sensi, ma era il risultato di una disposizione cognitiva

innata. Il dualismo cartesiano assicurava l'autonomia dello studio scientifico

dei corpi viventi e apriva il problema di come collegare tra loro due

sostanze così diverse ed indipendenti: Corpo e Anima.

3.2.2 Dove ha sede la Mente?

La mente è un'astrazione che indica l'insieme delle capacità superiori operative del cervello. Con tale termine s'intende l'insieme delle capacità eterogenee, come la coscienza, l'intelligenza, la memoria, l'affettività. La mente è l'insieme delle facoltà interiori di un individuo, contiene le idee e le conoscenze che hanno contribuito alla formazione della cultura, degli atteggiamenti intellettuali e spirituali di una persona. Sembra essere la sede del pensiero: l'uomo, pensando, va incontro al futuro, anticipando ciò che verrà.

L'innata capacità di direzione della mente ha determinato un ulteriore sviluppo oltre il pensiero, che comprende la capacità tipicamente umana di comunicare attraverso il linguaggio, la capacità pensare ,di apprendere, di decidere. Tutto questo ha permesso e permette le abilità di adattamento all'ambiente, per soddisfare le capacità ed i bisogni umani.

Ma la mente non risiede solo nel cervello. Recenti studi hanno scoperto l'esistenza di un secondo cervello localizzato nell'intestino. Non ci siamo mai accorti dell'esistenza del cervello intestinale, solo perché la coscienza si pensa risieda nella testa, ma molte decisioni spesso sono prese dalla pancia o, meglio, dai centri nervosi lì appena scoperti.

In tutte le culture, nei modi di dire, nel senso comune, la pancia è tradizionalmente la sede principale dei sentimenti e delle emozioni.

Per gli scienziati, essa conteneva un semplice tubo, governato da riflessi,

finché a qualcuno non è venuto in mente di contare le

fibre nervose dell'intestino ed ha così scoperto l'esistenza

del cervello intestinale, quasi una copia di quello della testa. Entrambi

producono sostanze psicoattive, che influenzano gli stati d'animo. Il

cervello intestinale lavora in modo autonomo e invia più segnali

al cervello "nella testa" di quanti non ne riceva da esso.

Aiuta a fissare ricordi legati alle emozioni. Può ammalarsi,

soffrire di stress e sviluppare proprie nevrosi. Prova sensazioni, pensa,

ricorda.

Che bisogno c'era di due cervelli? "Nella scatola cranica tutto non ci stava, per far passare i collegamenti col resto del corpo il collo avrebbe dovuto avere un diametro molto grosso. E poi, appena dopo la nascita, il neonato deve mangiare, bere, digerire: meglio che queste funzioni siano autonome". Durante la formazione dell'embrione, quindi, una parte delle cellule nervose viene inglobata nella testa, un'altra nell'addome. I collegamenti tra i due sono tenuti dal midollo spinale e dal nervo vago.

La comparsa della mente conduce l'uomo alla coscienza di sé,

della sua esistenza, a rendersi conto delle cose, a vederle dal di fuori

e a giudicarle. Il rapporto dell'uomo immediato con la natura, l'unità

col tutto sono automaticamente perduti. Si rompe il rapporto diretto

con la grande madre, come quando viene tagliato il cordone ombelicale.

L'uomo si ritrova libero dai legami con la natura, perderà quell'equilibrio

nirvanico fra sé e il mondo, che faceva della natura il paradiso

perduto. Ora l'uomo sa di non poter più tornare indietro, a meno

di annientare se stesso.

Ha inizio la grande Avventura dell'Uomo, bella o brutta, positiva o negativa: la creatura umana è di fronte alla responsabilità delle proprie scelte. Per la prima volta nella natura, un essere vivente si trova di fronte alle reali possibilità di costruire liberamente e scientemente il proprio destino. Se saprà ricostruire, scientemente, il rapporto con la Natura che era stato interrotto potrà arrivare alla nuova grande alleanza, oppure, altrettanto scientemente, potrà arrivare alla propria autodistruzione.

Per la conoscenza, noi abbiamo bisogno sempre di due poli, ma non dovremmo

fermarci alla diversità ed al loro carattere opposto, ma utilizzarne

la loro "tensione" come spinta ed energia per trovare il cammino

che porta all'Unità.

3.2.3 L'Autenticità del Corpo

La cellula è un organismo vivo, un'entità meravigliosa e palpitante, ma da sola non avrebbe motivo di esistere. L'importanza della cellula sta nel suo ruolo di parte di un più grande e assai meraviglioso organismo, l'essere vivente. La magica grandezza dell'essere vivente, della vita umana, nasce dalla magia ancor più grande della vita stessa.

Sostanze chimiche inanimate si sono mutate in cose vive che si nutrono,

respirano, nascono, si sviluppano, pensano e sognano. Gli esseri viventi

della Terra sono creature cosmiche, il prodotto di eventi celesti: collisioni

di atomi, esplosioni stellari, unioni molecolari. Le creature si svilupparono

in sincronia, adattandosi l'una all'altra e all'ambiente circostante.

Tra i perfezionamenti più completi della selezione vi è l'intelligenza del corpo, espresse il fisiologo Walter Cannon. Tale saggezza è in una certa misura visibile in ogni organismo vivente sulla Terra.

Miliardi di anni, di cambiamenti, di morti e di vite hanno creato un eccezionale equilibrio autoregolante, chiamato omeostasi. Grazie a questo processo, i meccanismi biologici lavorano all'unisono per proteggere la stabilità interna del corpo dalle minacce dell'ambiente circostante.

Figura 3 Dai Jin (1388-1462) Ritorno di sera da una passeggiata in primavera |

Queste forze si attivano automaticamente, alcune in una frazione di

secondo, altre più lentamente: ad esempio se un uomo ha un'emorragia,

il suo corpo immette acqua nel sistema circolatorio prendendola dai

tessuti, impedendo alla pressione sanguigna di scendere al di sotto

di livelli pericolosi. Ere di mutamenti hanno prodotto molte specie

che prosperano grazie all'alleanza piuttosto che all'aggressione.

Una delle più complesse creazioni della vita è il cervello umano. Gli esseri umani elevarono la qualità della vita fino alla capacità di fornire cure, di riflettere, di prestare aiuto e di garantire il futuro della specie non soltanto con la riproduzione ma anche con l'educazione. Conservata nei fossili e nei nostri corpi, vi è la prova che ogni vita è in relazione con tutte le altre forme di vita, che noi tutti abbiamo un comune antenato: quella prima, unica cellula.

L'essere umano è una comunione di altri esseri. Molte cellule

nel o sul nostro corpo contribuiscono alla nostra vita come noi alla

loro. Gli organismi viventi sono fiumi di materia che confluiscono,

le loro molecole passano continuamente da una forma di vita all'altra,

senza mai fermarsi, neppure alla morte.

Noi siamo l'universo. Diventando coscienti del corpo, lo mettiamo in

condizioni di far presa sulla vita. Il ritmo cosmico che regola i cicli

del sole e della luna, il giorno e la notte, le stagioni, è lo

stesso al quale obbedisce il movimento della nostra energia vitale.

Il corpo rappresenta e riflette ogni minima mutazione dell'equilibrio

psicofisico.

Nelle rigidità, nei crampi, nelle debolezze e nei dolori dei muscoli della schiena, del collo, delle gambe, delle braccia, del diaframma, del cuore, e anche del volto e del sesso, si rivela tutta la nostra storia, dalla nascita ad oggi. Il corpo è il rifugio dei ricordi più nascosti, più lontani. Non ha mai dimenticato niente ed è la sola realtà valutabile. Non si oppone all'intelligenza, ai sentimenti e all'anima. Li include e li ospita.

| Home | Tesi Reiki |